不知道大家有没有为内容付费的习惯?

现在我们生活的时代,信息随时随地可得,支付只在指尖轻轻一点,瞬间“解锁”,那个内容就稳稳归到自己名下,成为一笔虚拟资产(or clutter?),就跟买实体书一样,那啥如山倒,那啥如抽丝,可能满满一书架的古今中外名著,只有几本是真正看过的,其它的,估计下一次搬家发现连塑封都没拆!【我在说我自己……

我是个愿意为内容买单的人:付费订阅专栏。有点梦回小时候拿着邮局的订阅目录在上面用铅笔勾出想要的,像等待电视剧更新一样期盼着邮递员把散发着油墨香的报纸杂志送到父母单位,再转给我;给内容创作者打赏。无论是文字作者还是视频up主、播客主播,特别乐于看到各路优质的创作者们开通打赏,尤其是女性创作者(她们往往内容更优,又特别含蓄,不好意思挣钱!);看到感兴趣的课程也会买买买。有时是冲着课程的主理人去的(比如只要看到戴锦华老师的课,之前没买过,我就会立马下单),有时是看到内容正好是我感兴趣的想了解和学习的,虽不认识主讲人,也会抱着试一试的心态去买。总之,我给内容掏钱,比下单一顿中餐外卖更心甘情愿【西雅图中餐:你在点我?

今天先来说说知识付费型的app. 我手机上常用的知识付费app有三个:得到、看理想、三联中读。

- 得到App

- 看理想App

- 三联中读App

得到和看理想都提供网页版,适合像我这样习惯先在本地电脑上整理文稿、再跟着音频学习的人(文具爱好者实锤!)。我不太习惯对着手机小屏幕学习,而三联中读目前仅支持手机端。现在苹果手机也可以mirror到电脑上了,但还是原始尺寸,就相当于在电脑上刷手机(可能适合上班摸鱼?)。

下面逐一介绍一下这三个app里的三门课。

一,得到App

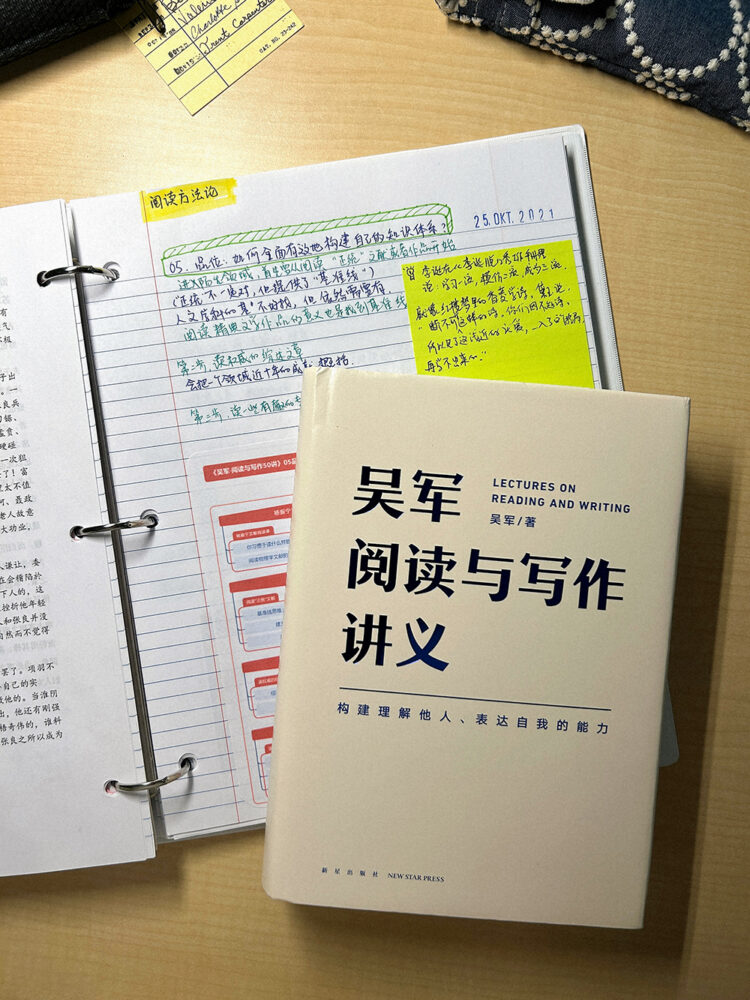

加入得到八年半,我买了45门课程,还有听书的年卡,以及一些电子书,加起来大概花了5000多元,当然,并没有全部学完。如果要推荐最值得反复学习的课程,除了之前提过的冯雪的一系列健康科学课,就是吴军的《阅读与写作50讲》。

如题所示,这门课不仅讲写作,也讲阅读。每天学一课,周末休息,十周就能学完了。我当时就是这样安排,听音频、看文稿,做笔记、练习,两个多月就学完。不时翻阅,温故知新(当年专业课要是有这股劲,估计也不会吊车尾了……)。后来这门音频课还出了实体书,我也买了,打算跟着再二刷三刷。

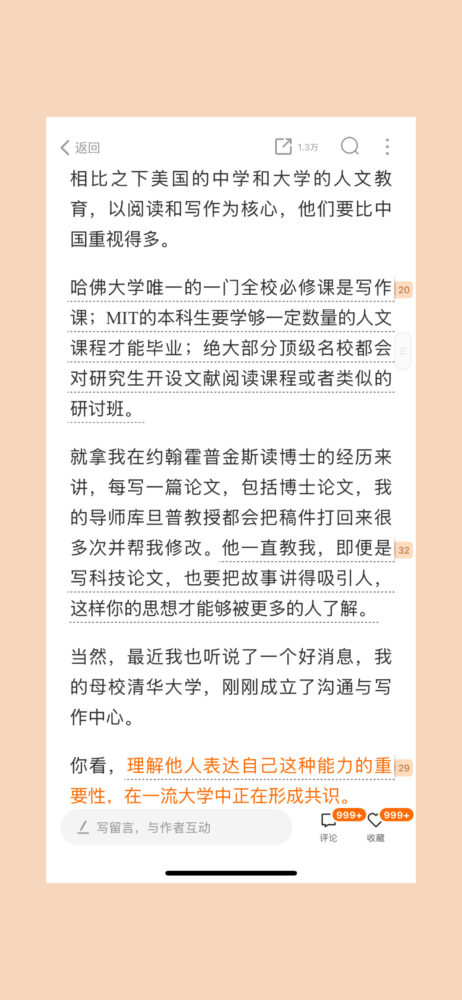

不同于传统的文学课,吴军不讲晦涩的美学和文艺理论,也不提供AI式的“123上干货”模板公式。他更关注如何通过阅读提升认知,如何通过写作表达观点,以及阅读和写作的能力在当下的意义。此外,得益于他在硅谷科技大厂的职业经历和计算机科学的学术背景,这门看似纯文科的课程也加入了一些有意思的理科视角。

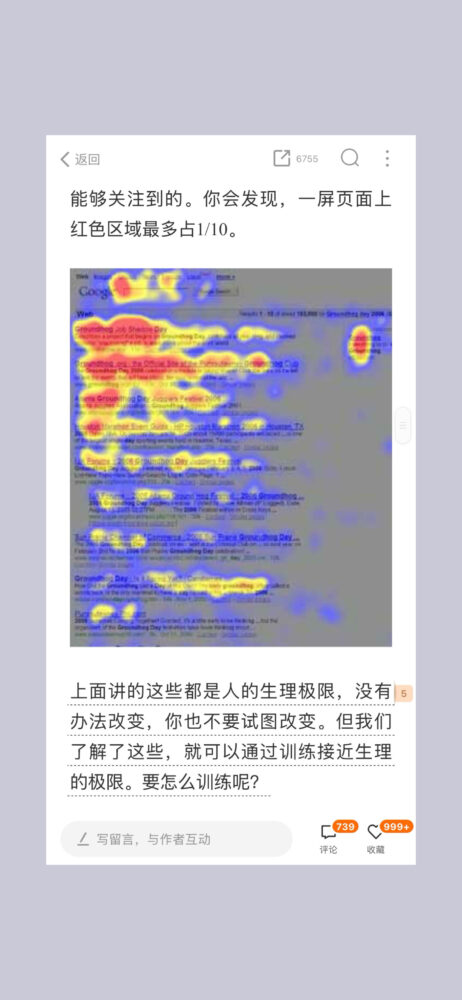

比如,他提到,人们阅读文字时,其实是在读图,脑子需要做一次图像识别,才能理解词汇,转化成意义。而人的眼睛又有其固有的生理极限:人眼视网膜的高分辨率区域很小,仅覆盖大约1度角的视野,这意味着我们的有效阅读视角非常有限。他还引用了他在谷歌时做过的一个实验,用仪器追踪读者阅读网页的眼球,发现读者真正能关注的就只是网页中很小的区域。我就联想到,一个网页、一张海报,信息的排布位置很关键。你可以打开一个搜索引擎的页面,随便输入一个关键词,看看搜索结果里,你最先注意到的内容,会集中在哪个地方?我还意识到,我一直以为阅读能力是一种抽象的理解力,是不可知的,但其实它是一种基于生理特性,有科学通路的、一种可被训练的能力。

就此,他给出几个提高阅读速度的方法:可以把书捧远一点,“拓宽”视野,这样能提升约30%的阅读效率。用默读的节奏来控制眼睛扫描的速度,相当于用语音辅助阅读,训练眼脑同步的速度,习惯用眼睛去抓取关键词。遇到不认识的词,跳过去,不会太影响理解全文含义。

现在我已经不用参加考试,学习纯粹是为了兴趣和好奇(and打发时间、消耗文具)。所以如果一门课给我的感觉是,哇,这是我从来没想到过的一个角度呢!或者,哇,这事儿原来是因为这个!我就觉得特别值当。感觉赚了一个亿。

如果这门课,还能给我带来对旧内容的反思,那就更加觉得赚了两个亿。这门课里所引用的都是我们熟知的那些古今中外的文学经典,并非文学系内部书单,只要是接受过中学教育的人,都会接触到的作品。比如鲁迅。吴军老师在某一讲里提到鲁迅,阐述了鲁迅作品里体现的几个国人的国民性,就是我们至今依然能感受到的那些:阿Q精神(精神胜利法),奴性(吃瓜、看客) 。他还介绍了理解鲁迅思想的一个切口:鲁迅早年学过德语,阅读了很多尼采的哲学著作,他身上有很多尼采式的“超人*”(*并非穿裤衩飞翔的Superman)和英雄主义情结。由此就能理解他不遗余力地在“唤醒”民众(“学医救不了中国人”)是为什么。学完这一课,我突然想到,当时李文亮医生的事情出来之后,我重读了《记念刘和珍君》,并在次年李医生忌日发了一条豆瓣广播 记念李和珍君 而被禁言的事情。而这篇文章,已从课本里删除。现在的中学生再也不会在课本里读到那句“沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。”,更不知道这篇文章最后一段话,对当下的生活,进行了怎样精准地预言:

我已经说过:我向来是不惮以最坏的恶意来推测中国人的。但这回却很有几点出于我的意外。一是当局者竟会这样地凶残,一是流言家竟至如此之下劣,一是中国的女性临难竟能如是之从容。

我目睹中国女子的办事,是始于去年的,虽然是少数,但看那干练坚决,百折不回的气概,曾经屡次为之感叹。至于这一回在弹雨中互相救助,虽殒身不恤的事实,则更足为中国女子的勇毅,虽遭阴谋秘计,压抑至数千年,而终于没有消亡的明证了。倘要寻求这一次死伤者对于将来的意义,意义就在此罢。

苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

呜呼,我说不出话,但以此记念刘和珍君!

对于今天每一个想要了解中国国民性的人,鲁迅的作品是必读。闰土的叉,瓜地里的猹,百草园里的覆盆子和美女蛇,鲁迅的笔穿透时空,锋利地刻画出许多我们身在其中而不自知,对我们又有深远影响的民族画像。对于我这个普通中国人身上的文化痕迹,也有了更深的认识。

总之,150块,买不了吃亏,买不了上当。

二,看理想App

要说得到是所综合性大学,看理想就是个艺术院校。

看理想app是之前听道长的播客《八分》入坑的。我非常喜欢这个app的视觉设计,很贴合它们平台的文艺风格。课程也比较偏人文艺术向。可以买畅听卡,全站所有课程都可听。也可以买单独的感兴趣的课程,价格都不错,体量也适中,不太会有“学不完”的压力(有也无所谓,你是甲方你开心就好!)

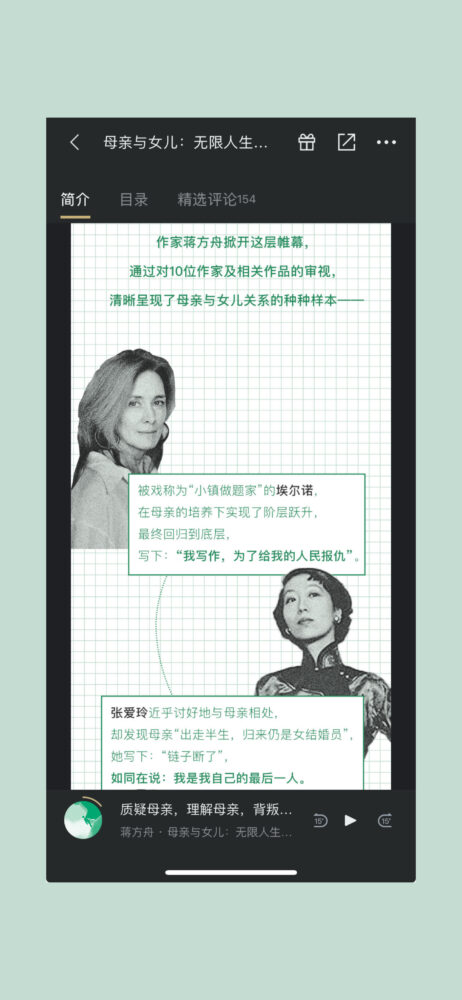

在看理想App上,有一门课符合我的两个购买需求:作者是我喜欢的,话题是我感兴趣的。它就是蒋方舟的《母亲与女儿》专栏。

母女关系可以说是我永恒的人生课题,我曾深陷其中,努力挣脱。又在失去母亲、成为母亲后,对这组最复杂最无解的关系进行了各种梳理回望,常常挫败,得不到一个确切的答案。有时我突然理解母亲,有时又陷入她给我带来的伤害余震之中,有时又有解脱,有时却决心永不原谅。总之,这个东西会缠绕着我,直到我也离开。

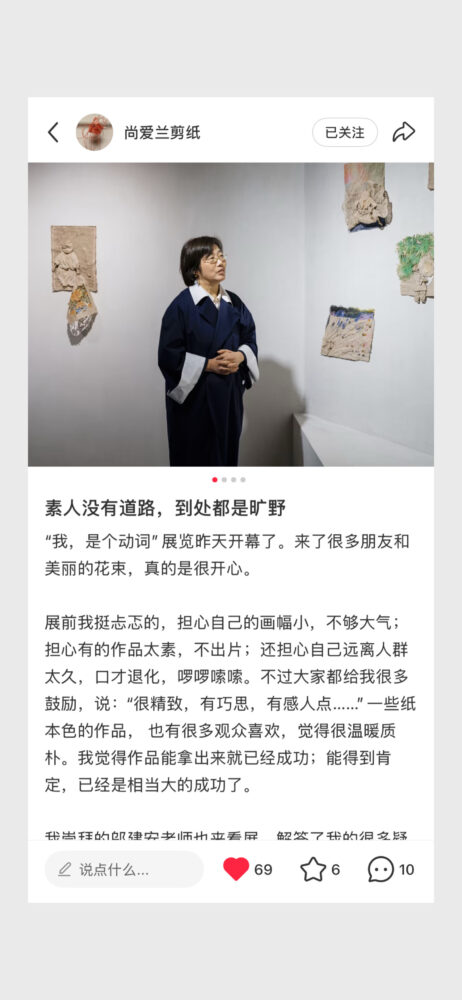

蒋方舟来做这个专栏实在太合适了。可能全中国最适合讲母女关系的就是她——不仅因为她从小就在母亲的严格培养下成长,经历了强烈的母爱与控制交织的关系,还因为她深厚的文学素养和敏锐的社会观察力,能将个人经验上升到更广阔的文化和时代背景中去讨论。她刚“出道”时,社会上就有质疑的声音,说她的作品都是作为语文老师的妈妈代笔的(韩寒也经历过)。而她妈妈尚爱兰在退休后,开始摸索个人的新发展,做剪纸艺术,还办了展览,成为了“蒋方舟妈妈”之外的另一个存在。

我就很好奇这对母女是怎样相爱相杀,相伴相生的。整个课程是以女性作家的作品和本人经历来梳理各自的母女关系,比如张爱玲,比如安妮艾尔诺,还有爱丽丝门罗。(说到这里,岔开一句,这门课程刚出来的时候,还没有门罗女儿爆料被继父性侵的新闻,后来蒋方舟还特意加更了一个番外,作为对门罗母女关系的一个更全面的解读)。没读过作品也没关系,其实课程里讲到的很多内容,完全可以当做“听八卦”一般,那些没有被写进文学史的,不太被言说的隐秘伤痛,都在这里发出了声音。同时蒋方舟也讲了自己的经历,母亲如何影响她成为今天的自己,也写她如何在成长过程中挣脱、反思、理解乃至接纳母亲的爱。她不仅仅在讲述个人故事,而是借由自己的经验,去探讨不同世代女性在母职与个体独立之间的挣扎。她不只是站在女儿的角度控诉或怀念,而是试图更全面地理解这一份复杂的情感。她还提到了她被催生的经历,真是没想到,一个“功成名就”的女性,拥有一个同样做出了一些成绩的妈妈,竟然也会被催生!感觉蒋方舟做这个专栏,也是给自己一个疗愈。如果你对母女关系、女性成长,甚至对“母职”本身的意义感兴趣,这个专栏值得一读。

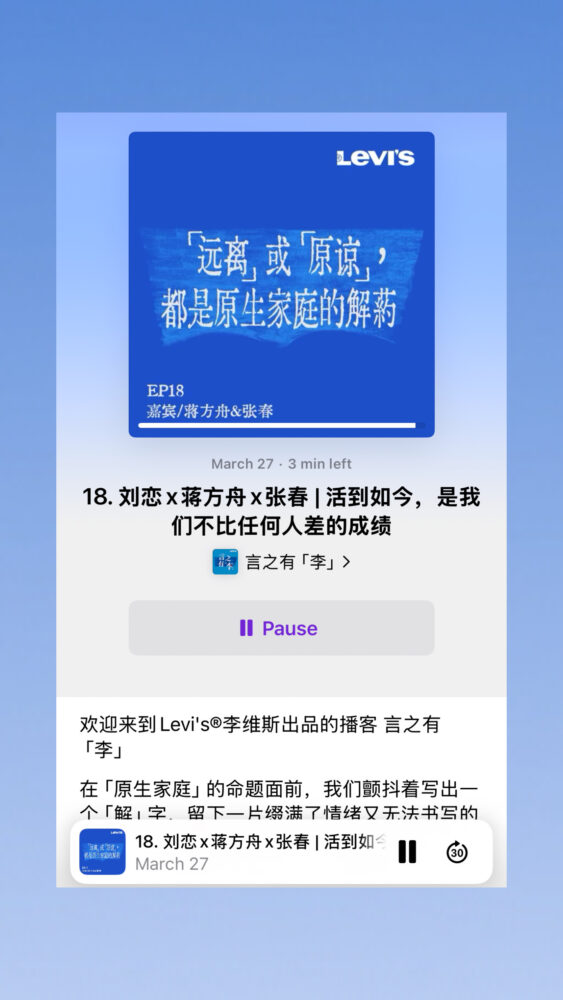

之前说到,学习过程中最美妙的时刻之一,就是在某个节点,突然出现一些可以把先前散落的知识点串联起来的线索。就在过去的这一个月,前后有三个内容,就是这样出现了,分别是三期(个)播客:《一寸》,是蒋方舟在看理想上推出的免费播客(其它各大播客平台也同步上线),讲文学评论和探讨生活的;鲁豫《岩中花述》对谈蒋方舟;以及,重点推荐的,刘恋、蒋方舟和张春(!)三个人讨论原生家庭的一集《言之有「李」》,特别是后面这两集播客,让我看到更完整的蒋方舟母女关系。再结合澎湃新闻有过一篇报道《和蒋方舟聊完母女关系,有点想哭》,在蒋方舟的一句话里,我得到了一些力量,她说:“我在很多类似的作品中都看到了一种不可避免的伤害。或许这就是人的底色,你唯一能做的就是冲向不可避免的悲剧,如果你要活下去,就必须忍受它或者写下它……生是如此漫长的过程,很难说哪个节点是结局。某个瞬间会过去,然后被另一个瞬间取代。这是人生值得期待的地方,也是它没有那么让人恐惧的地方。伤痛只是一个过程,所有的伤痛都是一个过程。” 以及再次在岩中花述被提到的那句诗,“活着就是同时建造一艘船和一座港口。就是在船下沉很久后把港口建好。”

那么我们再把目光转移到这对母女关系的母亲身上,也就是尚爱兰女士。

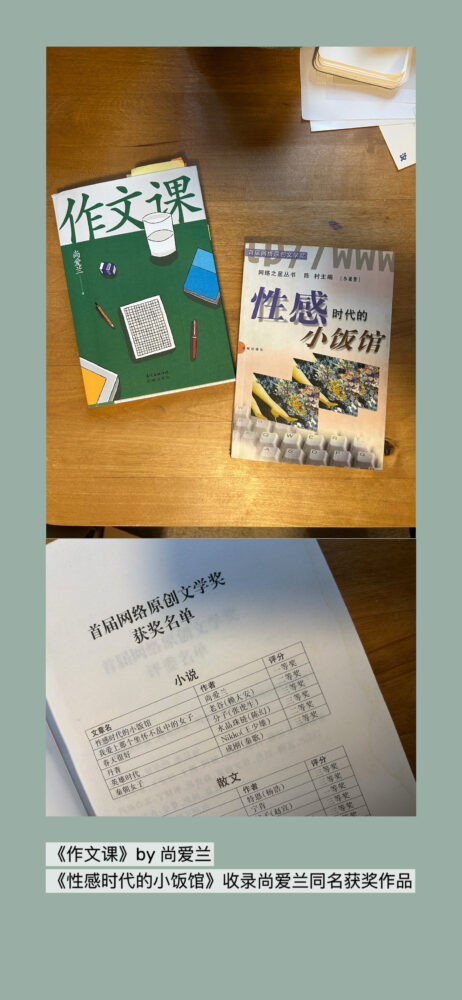

我“认识”她的时候,根本不知道她是蒋方舟的妈妈。不知道还有多少人记得“榕树下”这个网站?当年它可是中国网络文学的圣殿,安妮宝贝就是从这里出来的。2000年的时候,陈村发起,榕树下主办了一个“首届网络原创文学奖”,小说类的唯一一个一等奖获得者,就是尚爱兰。后来获奖作品集结成书,小说卷的书名就是尚爱兰的同名作品《性感时代的小饭馆》。我竟然有这本书,对其中的内容都忘了差不多了,就记得封底还有几页附录网络用语释义,5555是“呜呜呜”,MM是“美眉,对女孩的称呼”……那一届的评委有王安忆、王朔、阿城、陈村、余华、宁财神、安妮宝贝、李寻欢等。含金量和专业度和同时期的新概念作文大赛不相上下。蒋方舟提到她10岁左右的时候,妈妈有机会受邀去北京,参与一个电视剧的创作,但因为她不舍得让妈妈走,妈妈就只能留下在家照顾她。蒋方舟到后来才知道妈妈为她放弃了很多实现自我的机会,因此产生愧疚,觉得自己耽误了妈妈的前途。在言之有李那集播客里她提到这个事情,阿春马上打断她,说:“你那个时候是个小朋友,你不能承担这个责任,你也不要自觉的去承担这个责任,因为你是一个小朋友,那小朋友呢,他就是需要大人的照料,然后那一刻你失去妈妈,有可能对你意味着一个很灾难的一个情景,你的家庭里面这个系统,它没有帮助你妈妈照顾好你,然后你妈妈不能脱身,不是因为你,是因为这个家庭没有帮助她,你这样说的时候我就很心疼,因为你说你是帮凶,我觉得一个小孩不能承担这个责任,是这个系统,它没有给一个做母亲的人足够的支持,使得这个母亲要太多地去透支自己的生命,然后使得母亲这个身份变得如此的沉重……”(听得我瞬间大哭,既代入了女儿,又代入了妈妈)

后来我还买过一本尚爱兰出的《作文课》,这是她以高中语文老师和作家的双重专业背景,写就的一本“how to作文”书,虽然腰封上说该书适合7-12岁的人(腰封也特意大号字注明“蒋方舟妈妈”),但我觉得任何年龄段的人都可以看。她把教案编到故事里,读起来生动有趣,毫不刻板。

近年来,尚爱兰除了作家、语文老师、“蒋方舟妈妈”之外,还拥有了另一个身份:纸塑艺术家。早几年蒋方舟会时不时发一点她妈妈的速写作品,还提到她妈妈是完全自学的,自己就拿着纸笔站在街头就能准确勾勒出街景。一看都是很成熟的作品,完全不是信手涂鸦。后来在尚爱兰自己的采访里,她也提到自己小时候是很喜欢画画的。我听了就感慨,人的天赋是不会灭的,那团火焰总有一天会燃烧起来,只是你在心里要呵护它,不要忘记它。画画的技能,让她在后来对剪纸产生兴趣的时候发挥了作用。看到蒋方舟贴出来的一些大红的窗花剪纸,一些传统中国元素的图案,还有给阎连科文学作品做配图,都完全称得上专业。她可不是随便玩玩。到后来她把平面剪纸又推进到立体的纸塑艺术,做更有表现力的作品,去年还办了展。这一切都是在她退休之后展开的。“我不要活在你的阴影下”这是尚爱兰对蒋方舟说过的一句话。她也在决心投入纸塑事业时宣称,“我不要一事无成地死去”,她坚定表示,这不是爱好,是事业。展览的名字叫《我,是一个动词》

三,三联中读App

三联中读app看名字就知道是《三联生活周刊》杂志旗下的。视觉上很像看理想(有时甚至很难分清)。喜欢三联生活周刊的应该也会享受这个app.

在这个平台,我要推荐的付费课程是《从女性出发——女性主义视角下的自我、关系与社会》。当初吸引我的关键当然是,主讲人之一是戴锦华。核对了一下其他戴老师的付费课程,内容没有重复,就立马下单了。课程设计也是我感兴趣的方向,涵盖了女性主义的历史回顾、女性身体的独特性、亲密关系中的性别议题、代际关系中的女性角色,以及职场女性面临的挑战等。课程的其他6位老师,也都是来自不同领域的女性学者。

几年前,当“女性主义”开始成为人们热于谈论的话题,演变成一股流行思潮时,言必称女权才显得符合时宜。我当然也被时代的浪花拍起的水珠沾湿了点裤腿。但那时的我,并不知道它真正意味着什么,哪怕我在大学时选修过女性主义课程,课上老师给我们播放过《阴道独白》,分析过木子美事件,讨论过大女学生“情杀案”的“情杀”二字带有怎样的性别歧视,还硬着头读了《第二性》(全忘了)。五六年前的我相比二十多年前的我,除了多了点人生经历,对女性主义的理解,并无什么实质的“进步”。我听到人们在大谈特谈上野千鹤子,看到荧幕上都是复仇大女主,同时看到,人们在无情嘲笑异性恋中的女性为恋爱脑和婚驴,女性稍微说几句话就被判定为打拳,(鸟鸟说:永远左右为难,一切都是最不好的安排)我处在一种焦虑之中,怕说错话站错队。怕思想不够进步,诚惶诚恐。

这份不安和焦躁,也带来了一股动力,我想再次学习这个话题,我想重新认识它,搞清楚我究竟为什么如此慌张难受。我不想像拥有一件时尚单品那样去占有这个词条。(《好东西》里的前夫问情敌,“你看过几本上野千鹤子?”)

我很感谢它在我生命的这个阶段再次席卷我。当然也不是一夜之间的改变。是一寸寸的,进两步退半步的,那种节奏。我能感受到的一个变化是:随着性别意识的觉醒,我会重新审视很多之前觉得正确、自然而然、“从来如此”的事情。比如开始对“成功法则”一类的个人管理工具书彻底祛魅甚至厌恶。以前会对此类书籍抱有崇拜与景仰,想看看别人(恰巧大多数是男人)是怎么做到的,有点像偷看好学生的秘籍。但现在,我的第一反应是:他没有生育带来的(不可逆的)身体损耗和(无法估量的)心理负累;他没有长期照料儿童、养育子女或者是看护老人的时间以及精力付出;他没有这个社会对他的母职期待需要完成——他当然可以“成事”,可以获得“无限可能”,可以拥有“一年8760小时”……

他岁月静好,效率奇高,和更快更高更强的自己在顶峰相见,都是这个男权社会给他铺好的路,这路上的一沙一石都是女性无声付出的尸骨。什么早起的奇迹,你试试常年整夜带娃无法睡觉,第二天能活着就是奇迹了。

我由此获得了一些解脱:绝大多数时候,不是我做得不够好,不是我做错了,而只是,我是一个女的。他的成功,他所拥有的一切,也不是因为他做得足够好,他绝对正确,而仅仅因为,他是男的。

带着这份新的视角,我更深地理解了自己。理解自身的方式有千万种,星座、血型、MBTI……性别视角并不是唯一,但对我来说,它却是最能安放我的那一条通路。先看到了“我是个女性”这个大前提,再来谈论其它东西的时候,我就更有底气,对自己就更有同情心。在重看或者新看一些影视作品和文学作品时,也能拥有更深的洞察与思考。

学这门课的时候,我还从这些女性学者身上感受到一种很温柔的母性气质,听她们讲课真的很舒服很治愈。我觉得任何一个对女性主义感兴趣的人,都可以试试这门课,作为一个很好的入门。

如果你平时对电影也感兴趣,我还想推荐一个相关的内容:戴锦华老师的《性别与凝视》系列视频,一共有20讲,是通过一些经典影片来讲性别和权力关系的,沉浸式感受“戴氏”课堂的魅力。我当初是在B站买的,结果后来B站要实名制,我坚决不从,导致无法登陆,买了的课也看不成了,真的气死!还好后来在YouTube上找到了资源,总算补上了。

四,

为了写这篇文章,我打开为网络课程建立的专属文件夹,看着里面囤积的课程,兴奋又满足,仓库里谷粒饱满,我这弱鸟有食啦,从现在到八十岁都有事可做,可以一门一门慢慢学习。我somehow相信,它们都终将成为我命运星图上的点点星光,像一张无形的网,不知何时就会突然连通,产生奇妙的互动与聚变,在我需要的时候,给我带来新的力量和指引。那些创作者和他们的内容,不仅让我作为读者受益匪浅,也常常给我这个内容创作者带来启发。我把他们视为标杆和灯塔,希望自己也能向他们靠近。

当然啦,最有趣的是,现在的我学习这些内容,不是为了应付考试。“课堂”没有考勤要求,想什么时候学就什么时候学,想学什么就学什么。不用纠结有用没用。还有啊,我那些堆成山的笔和本子,有去处了,想用什么颜色,就用什么颜色,实在太幸福了!

欢迎点击购买

电子书《江水,几千几万里》