作者:Lan 2020-10-14 15:05:06

来源:https://www.douban.com/note/780753751/(已注销)

这样好了,先说说,why五条人。

跟大多数观众一样,我也是通过这季乐夏才认识五条人的。但似乎我在很多年前的夏天就已经认识他们了。

十八岁的夏天,到广州读大学。刚到这个城市的第一天,住旅馆,98 一晚,日记里写:这里的车牌是粤A打头的,说不一样的话,听不懂,就连水龙头里流出来的自来水味道也不一样,珠江水没有澜沧江水清甜。

大学出门就有座天桥,桥的那一边是一个名叫陈田村的城中村。我们时常去那里的菜市场买水果,因为比桥这边的超市要便宜个几毛钱。蔬菜堆上总插着“平、靓、正”的广告牌,水果摊上永远挂着红色塑料灯,用来粉饰不够红艳的苹果,这给挑选带来了很大的困难。还有一大叠红色塑料袋高挂在铁钩上,不收钱。

买完果,我们还会顺便在菜场拐角的桂林米粉店吃一碗加辣加酸笋的米粉,好友常常点火锅面,一样加辣加酸笋。嗦完粉,再去隔壁清真馆子买几块现烙的葱油饼,回民掌柜把电饼铛掀起,腾出葱和芝麻的香味。拎着果和葱油饼,经天桥回学校。天桥下有刚到站的公车,粤语和普通话报站声依次传来,炸臭豆腐的气味混合着公交的尾气窜上桥。永远灰蒙蒙的天里挂着一轮假得像咸蛋黄一样的夕阳,像极了照在苹果身上的那盏红色塑料灯。我们手中的红色塑料袋,装着甜甜的果,香香的饼。

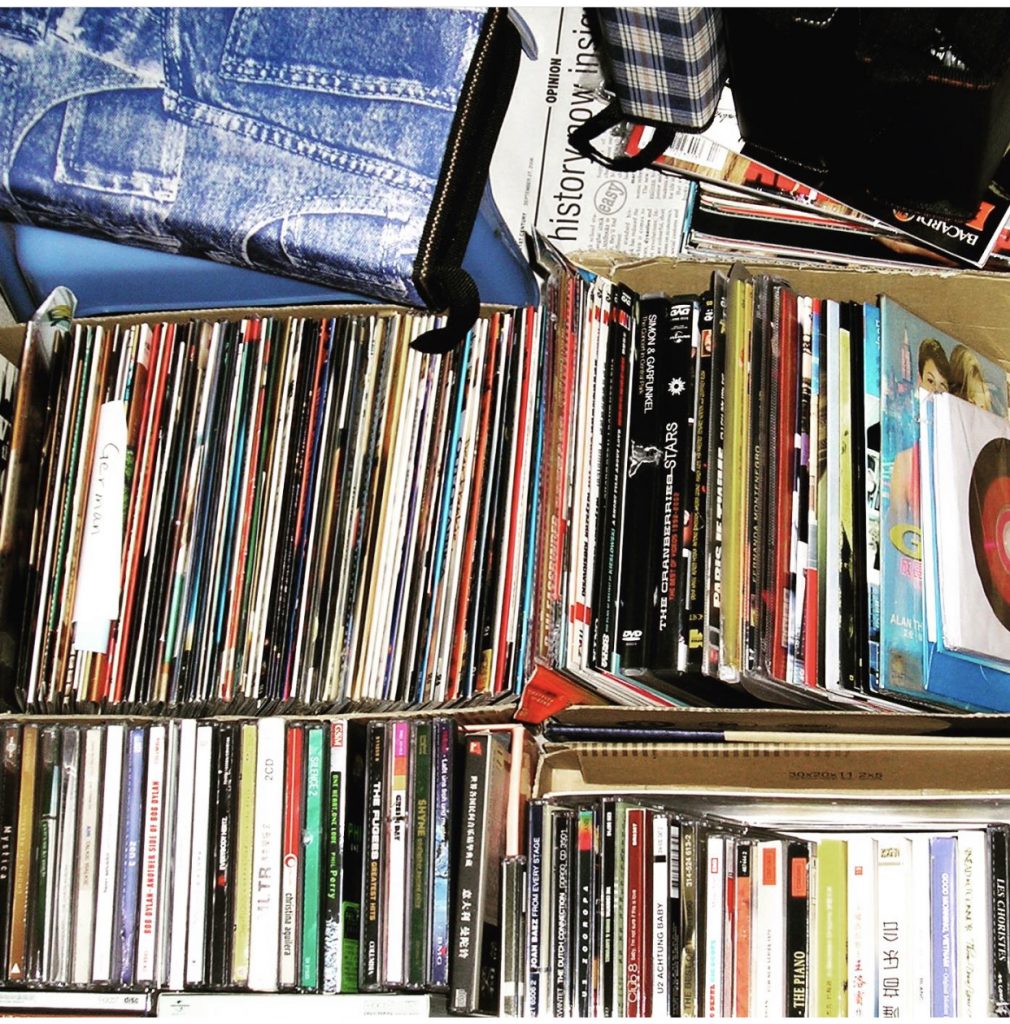

回到天桥的这一边,太阳落下。夜幕时分,各类贩夫走卒,也就是“走鬼”都出动了。教当代文学课的老师是广州人,她向我们这些外省学生解释过这个词,她说她不喜欢这个称呼,把活人称作鬼。小贩们在超市和食肆门口一字排开,形成他们自己的江湖,混乱有活力。女生居多的院校,这些小摊的定位十分精准,针头线脑、钵仔糕、化妆品、包包衣服、盗版书和碟。我有一根在地摊以3元购得的淡蓝色松紧头带,洗脸的时候箍头发。如今弹力已大不如前,还开始掉线,但不影响使用,所以一直没舍得扔。

天桥的这一边还有网吧、超市和海鲜酒楼。抢占不到学校机房里的位,就会跑来网吧里用电脑,写邮件听歌找资料,拷贝文档还是用内存很小的正方形塑料软盘。超市旁有几个小铺位,没有门面没有卷帘门和铁锁,就用几块帘子围着而已。卖外贸衣服的,改衣服的裁缝铺,还有一个打口碟摊三分天下。碟摊老板是个脸上有刀疤操着江浙口音的中年男人,不知姓啥名谁,整天笑脸迎人。经常光顾他的摊,一来二去就熟了。他对国外各种小众乐队特别是小语种的,信手拈来,Fado这种葡萄牙音乐还是他介绍给我听的,毕业临别才知他姓段。

海鲜酒楼叫“食最鲜”,霓虹灯镶着的三个金字。这里有快餐,也办酒席,还配着KTV包房。水族箱里装满各式活鱼海鲜,地板永远发黑油腻打滑。大大小小的班级聚会基本都选在这里举行。店里还配备了迎宾小姐,穿着红色旗袍披着白色毛毛领披肩,像金枝欲孽里的嫔妃,在冬天等着顾客光临。

二十岁生日拉着朋友去食最鲜开了一间包房唱歌,唱的什么早已记不得。几年前听同学说这里拆了,包括超市和碟摊。

摄于 2007 年

…… …… ……

从白云山脚下的广外,坐很久的公车,穿过珠江,去到博尔赫斯书店。

在广美附近,很小的空间,二楼,墙外有一丛三角梅。黄色的墙,蓝色的门,有一个圆的玻璃窗。专营文艺书籍。店里挂着一些作者像,贝克特不知道是否因为没有等来戈多而永远眉头紧皱。收银台放着一张博尔赫斯照片,握着一个水晶球,暮年时他几乎失明,眼神又似乎可以看穿笼中鸟儿任何细小的决定。收银台上还有一个钢制圆形章,刻着BORGES 1994,中间是一个工人正在抡起大锤的剪影。买好书以后,店员都会在封底压一个纪念章。

摄于 2007 年

除了独立出版的新书,店里会夹杂售卖一些老版书。在这里找到了辛格的《卢布林的魔术师》,薄脆发黄的纸,翻起来得格外小心,最后印着紫色的一个图章“华南师范大学图书馆”,书脊上还有未清理掉的藏书贴纸。里尔克诗集和书信集也是在这里寻得,《给青年诗人的信》这本扉页写了购买日期,三个数字07.06.05,但又想不起是零五年六月七日买的还是零七年六月五日。也是在这里,淘到苏珊桑塔格的《论摄影》,是湖南文艺出版社做的先锋实验丛书那一版,此书的编者之一陈侗,就是博尔赫斯书店的老板。他是广州美术学院的老师,也是很多五条人MV的导演以及相关艺术品设计展览的策划。(陈侗还预言过五条人将会于2024年获得鲁迅文学奖。让我们拭目以待!)

摄于 2007 年

博尔赫斯书店里唯一售卖的音像制品就是五条人的专辑,不过那已经是我离开广州之后的事情了。

尔后每次回国,都尽量选择途径广州的路线。第一次回国特意带家属进校园逛了一圈,在小店吃肠粉时这个德国人还因恼怒使不好筷子而太过用力把一根筷子折断了。第二次回来,当年和我一起吃加辣桂林米粉的好友带我去省图看书,顺便看了一眼远处的广州新地标小蛮腰。她在广州安顿下来了,说以后只要来广州,都有给我落脚的地方。

一直没有机会再去看看博尔赫斯书店。(查了之后发现它搬迁到新址了。)

在那里买的书,一路从广州带回云南,再去德国,如今飘到太平洋的另一岸。我和家属分别都有《论摄影》,我的是中文版,他的是英文版。我们搬到一起住的时候,把两本书放在一起。我在扉页写着Lan 04.购于广州博尔赫斯书店,他则用书中的一句话做了个人摄影网站的域名。

今夏,当一个红色塑料袋飘出来的时候,仿佛一块红色的神奇飞毯,载着我回到了二零零三年至二零零七年的广州,和曾经的我再次相遇,和那段我至今认为最自由最幸福的日子重逢。那些日子里,还有一群亲爱的广东姑娘陪我度过,仁科和阿茂在同一片天空下某个角落里摆摊卖书卖碟躲城管。

建筑被拆除,记忆没拆除。音乐的魔力,就在于此,它连接着记忆,还有气味。这个夏天,听了所有能找到的五条人的歌。我曾一度以为这些日子早已离我远去,里面的幸福记忆可能不太真实。回忆和想象总是交织在一起,距离和时间带来的美是镜花水月,比真实远,比幻觉真切。就像那轮咸蛋黄一样醒目的红日,我也可以说那是一个红色塑料袋飘在我十八岁的天空。

…… …… ……

那么,现在还是来聊聊五条人的乐夏。

初舞台应该算是他们的出圈之作。“你会找到更好的工作”成了金句,“被仁科笑死”上了热搜,“农村拓哉郭富县城”成了爆梗。大量迅速吸粉,伴随着的是必经的“表达者的宿命”的误解。

通观整个乐夏他们的所有表演,一路都是伴随着误读。

第一场。因为换歌,没有字幕,导致超级乐迷们集体蒙圈,来来回回鸡同鸭讲,道山道上傻傻分不清。综艺效果瞬间拉满。不知为何,那一幕总让我感到不适,以北方语系为文化中心以及京圈摇滚为主导的话语权,对南方系乐队的“碾压”,姿态太差。想起大学时某天我在宿舍说了一嘴好喜欢花儿乐队喜欢大张伟,同宿舍的北方同学在我背后来了一句:“在我们北方,那念花儿,不叫花,儿。”【哼!花,额,花,鹅,花,蛾,白眼.jpg

我们那个年代的男孩子学吉他唱流行歌玩乐队,哪个不是从Beyond开始的?四大天王的海报贴满了大江南北的墙壁。能唱出“没法可修饰D一对手”的男生,赢得多少女生的芳心,梳着郭富城头的帅哥,哪个不是街上最靓的仔?用讲某种语言建立起优越感甚至是鄙视链实在无聊没必要。三十年河东四十年河东,风一会向东吹,一会儿向西吹。

相信仁科阿茂他们是真的不计较。但就因为唱了首《道山靓仔》把他们归类为方言民谣乐队就太过简单粗暴。穿着拖鞋讲着方言,就以此推断他们是乡土草根的大排档驻场卖唱风格也太为狭隘,好像一群油腻中年男人在夜市摊坐下,开了啤酒点根烟,T恤撩到肚皮上,指指他们,“喂,靓仔,来,唱首《爱拼才会赢》。”同时等着一盘葱姜蒜油爆大虾上桌。

临时换歌,恰恰是对这个舞台的尊重。仁科说专业乐迷包括整个乐夏舞台,需要这样的表演,这样的音乐。乐夏是个极具音乐性和包容性的舞台(and综艺节目),仁科敢这么做,正是看到了这一点。如果他们没临时换歌,唱一个“接受度更高的”原定的那首普通话歌词的《问题出现我再告诉大家》,(还是审查改过歌词的,你们品品),说不定平平庸庸一轮游,结束乐夏之旅。那就真的是我们的遗憾了【此处应配图华东的严肃脸

五条人的头两张专辑《县城记》和《一些风景》里的歌曲大部分是是用他们的方言(确切说是福佬话)创作的。到后来的《广东姑娘》和《梦幻丽莎发廊》开始更多一些普通话的歌曲。他们没有刻意摒弃母语方言,而是因为居住地域的变迁,生活环境的改变以及创作者自身的成长顺势而为,就像春天青草要发芽一样自然。

每个语言中总有一些别的语言不能替代的表达,这个字有时甚至连怎么写都不知道,但非得要用那个字才能说得爽快透彻。在不同语种中转换,总有遗漏和缺憾。仁科说过,粤语和普通话的差别,就像海丰话和粤语的差别。所以,说他们是广东乐队,并不是等于他们是粤语乐队。两种方言音韵格调不同,整个歌词的意境都会发生改变。普通话唱的歌和用母语方言唱的歌就是不一样。很多古诗词用粤语念就会更有格律之美,也能更好地押韵。海丰话也保留较多上古汉语音韵特点,他们很多歌里涉及到的地方戏歌词就有这种格调。李白的《将进酒》用粤语念出来就愈发磅礴自由铿锵有力。林夕填的词,如果同曲不同词,粤语版本的就更凝练更有文言古韵佛经谒语的质感。(比如《神话情话》vs《天下有情人》大家可以去感受一下。)

因为有talking环节,有仁科阿茂的个人魅力加持,还有他们打破常规的混不吝自由姿态,突然就打在观众的兴奋点上。大家心里都有隐藏起来的对权威对规则的对抗,对无聊平庸的厌倦,仁科的“行为艺术”和阿茂的拖鞋,都无心插柳点燃了这些火苗。

同场的其他乐队(特别是所谓的“老牌”乐队)看到大众乐迷的欢呼,本来觉得“查无此人”,结果伊哟一声,老势势横空出世,突然拿下了最高的观众喜爱度,吓得突然从沙发上坐直了起来,坐姿都似乎收敛了许多。五条人的这个“套路”你怎么模仿都模仿不来的,并不是说你改用方言或是穿个拖鞋就能出得来。大家会把他们类比上一季的九连真人,也是粤方言地区的乐队,也是黑马。但实际完全不是一路的。

五条人早就出了五张唱片,签了摩登天空。还很早就获得了年度最佳民谣和最佳组合的奖项(09’《县城记》华语传媒大奖最佳民谣艺人,13’《一些风景》华语传媒音乐大奖最佳乐队、最佳民谣艺人),他们根本不是新人和黑马。

…… …… ……

和福禄寿的PK的那一场很好看。(福禄寿也非常非常优秀,可惜赛制所致,又因为在PK环节挤掉了五条人,而遭到了不可控不理智的一大波诋毁。)

仁科跟福禄寿三姐妹说不要紧张,办法就是不要把底下的观众当做大众,而是当做一个个的个体存在。因为你对着一个人唱歌的时候是不会紧张的。结果到了台上互动的时候,福禄寿说起这事儿,变成了:“他(仁科)跟我们说,他们(观众)不是人。”底下顿时一片哗然。好了,节目效果又出来了。即使是后来福禄寿马上解释,还没说完。但观众和主持人已经沉浸在这个梗里面,不再让她们解释。加上石头剪刀布的部分,仁科玩的小游戏被骂“渣男”……

relax,就只是个游戏。

先唱后唱都不重要,谁输谁赢更没关系。Last Dance改得太好了,小号管乐部分加进来简直不能更贴切。整体氛围是迷离、迷幻、迷醉的。这个游戏结束,舞会散场。小号如同划破黎明晨雾的嘹亮指引,昨夜所有的真心真情都会被在此刻被遗忘,狂欢一夜汗水湿透衬衫,走出舞池,打个响指,game over.明天又是要埋头扎入茫茫生活的一天,去人才市场排队找工作。潇洒和留恋,孰真孰假?

…… …… ……

仁科一直探寻个体与大众的关系,在《阿珍爱上阿强》的整个表演设计上得到了充分的体现。

用手在空中把人海劈开,跳入观众池中。当初看到这里,第一感觉就是——诶,这不是出埃及记么?!(还激动地发了条豆瓣,事后证明仁科当时就真的是用了出埃及记这个典故,真开心在此刻和靓仔共振了!)后采时他说这个版本的《阿珍爱上阿强》上线要注明“合唱:大众乐迷”,因为这是一首大家共同完成的作品,观众也参与了整个创作。他就是劈开红海,带领大家去往迦南的摩西,他才是真正的乘风破浪。

他的这些“互动”会被看成是为了拉票耍帅,其实不是。艺术家都要明白观/听众的意义:他们会激发创作,与创作者沟通各种人类的复杂情感,最后又会反刍给养,赋予作品更深刻的解读和意义。他们是作品的一部分。所以仁科说这是一首大家共同完成的作品,是真心话。

五条人唱了《世界的理想》之后,马东问有没有专业乐迷想跟五条人交流的,却被仁科打断直接cue到观众,他想听大众乐迷是怎么想(who cares专业乐迷anyway)。那位乐迷只问阿茂怎么没穿拖鞋……(很多“乐迷”此时关注的还是音乐之外的元素多一些。其实仁科的这个举动非常有看头,可惜了。)

他对音乐对文学和各种形式的艺术的理解和探索,并不是为了形式自身,而是为了真正把内心表达出来,一切都只是载体和容器,装着如水的他。绝不是单纯地炫技、煽情、搞气氛、迎合跪舔,以及拉票。

…… …… ……

《世界的理想》和《地球仪》可以看做是一部作品的上下篇。是极具哲学思考的两首歌。

人类的故事,世界的故事。人是世界的一部分,用仁科的话说,“你就是世界”。身处在这个世界,你不是完全独立的,你跟身边的人发生关系产生连接,你们的关系就形成你们的故事,整个故事加起来就是世界的故事,你属于这个世界的一部分,你的理想就是世界的理想。

仁科在前采和赛后talking环节都说了“你的理想就是世界的理想,世界的理想就是你的理想。”编导此刻已宕机无法配字幕了,最后只飘过一段“求翻译,送五条人周边”。其实不光是乐夏,很多后乐夏期的媒体采访,记者、主持人和他们对话都没有达到一个层面。根本接不住、追不上,就像看视频时缓冲条和进度条之间永远隔着一段灰色。有时干脆是一团一直在绕圈的菊花,让人想hit refresh刷新页面。属于五条人的深刻性和艺术性没有真正地挖掘出来,大部分时候媒体还是在消费他们的娱乐性,浅显地调侃一下口音和人字拖。(所以很期待十三邀这种节目来找他们,或是一些真正能问问题的人来采访他们。会非常好看的。)

这两首歌都淡化了叙事。氛围感和艺术性就分外突显,概括起来就是仁科所说的“人类自在的状态”,把音乐表达的边界往深度广度维度都拓宽几寸。从这两首歌中,特别是歌词中找到一种库布里克电影的feel,就是那部伟大的把哲学都拍出来了的 《2001太空漫游》:立足世界,放眼海丰。太空漫游,回望地球。人类、猩猩、寒武纪、史前、进化。诗意栖居,探寻来处,寻找归途。从各个意象片段能感受到有关人与宇宙、与自然,以及人的本质等浩瀚宏大的命题。“莫去理,莫去理”——它无法阐述。“最后还是靠我们自己”——避开自身,让自身沉沦于日常事务中,既入苦海,但求有方舟与俗世共沉浮。

你的梦想就是世界的梦想。日常所在的世界,就是最切近的世界,而红尘本来就是破的,不需要去看破唱破,人生没有意义,所以不必为赋新词强说愁。特别喜欢他们每场表演请很多音乐家朋友一起玩。阿茂说“happy together咯”,仁科说“这是友谊的夏天”。每次看到他们这样合作,火花四射仿佛回到二十世纪初黄金时代的巴黎,艺术家知识分子们聚在一起,一场海明威、斯泰因、毕加索、达利、艾略特、菲茨杰拉德都会来到的夜宴。

他们也没有多大的野心和故作姿态,只是生活着,见过很多很多的人,听过很多很多的故事,写出底层人物的时代进行曲,描绘出县城里的一些风景。不去遵循“正确的做音乐的方法”,不走工业唱片流水线路径,而是进入丛林中的小道,选择了少有人走的路。倒不是装酷,相反,他们是最real的。这是一种真诚的生存状态。做自己,做感动自己的作品。音乐不是他们的梦想,音乐是他们的生活,是他们。诗人可以把灾难写成歌谣,鸟儿歌唱,并非心中有答案,而是心中有歌。好音乐能古能今,可中可西。从马里共和国钓到的鱼变成了威士忌,喝下去的威士忌最后成了他们自己,这就是最大的诗意。“这样就可以为泰坦尼克号上的乘客做最后的表演。”泰坦尼克号可以是诺亚方舟,冰山成了大洪水,即使即将沉没,交响乐团依旧演奏人类创造出的伟大乐章。诺亚背着手风琴跟地球说晚安。

人靠信仰得救,音乐就是全人类都懂的语言。

视频截图

…… …… ……

要不,再谈谈他们好玩的地方。

复活赛赛前采访他哼了一段《等你等到我心痛》,还说他已经打电话给张学友告诉他要唱这首歌了。调到粤语频道的仁科,穿着牛仔裤和白T的仁科,就是我中学时最喜欢的那款帅气港仔,你以为他抽烟喝酒打架到处泡妞闹事,其实人家规规矩矩,懂得顾家会做饭,在校门外等着喜欢的姑娘下课,塞给人家一个亲手画的贝壳。谈长情的恋爱,会弹吉他会唱歌,乖得不得了,虽痞不渣,打台球看《故事会》。这种气质在他讲方言的时候特别明显,语言真是奇怪的东西,让人拥有多个人格版本,一讲方言他就变成海丰来的许昌锄。

仁科第一次登台唱歌是在自家开的卡拉OK厅,和他妈妈合唱《纤夫的爱》。八六年生的许昌锄同学,认真梳了个中分头,衬衫别到裤头里,唱恩恩爱爱纤绳荡悠悠……

仁科到广州投靠阿茂,住在城中村,最多时11个人挤一间屋。他是客厅厅长,有一天晚上老鼠从他脸上爬过,他睁开眼和老鼠四目相对,他说那一刻他的灵魂和老鼠的灵魂融合在一起。

“悲伤?悲伤要用快乐来衬托。”赛后采访,仁科对跟拍导演世杰说:“舍不得你啊,还用说。唯一舍不得的就是你,我们在其实某种方面。建立了某种感情。真的是真心话,from my heart. ”

“你觉得诗意的我觉得恶心,我觉得诗意的,你说这是什么鬼。”仁科很喜欢《我的滑板鞋》,每次 K歌必唱。

老狼给他们的纪录片配音旁白,他想请狼哥去海丰,吃“像太阳一样的海胆”。

用酒店的塑料垃圾桶当鼓打,打坏了,赔了50块钱。

乐夏衍生节目《乐队我做东》被问人生高光三个时刻。阿茂的是 :1)小时候在电影院捡到五毛钱可以买好多好多好吃的; 2)打口碟淘到最喜欢的一张电影原声碟唱片《只爱陌生人》;3)看到兵马俑。【阿茂其实很深情。

他们去葡萄牙巡演,在什么都没有的厨房里,用平底锅煮饭,阿茂要不断地搅米,最后做出夹生饭。仁科做了一道水晶鸡,需要冰糖但没有,他就用咖啡糖,装在小袋子里的那种,一小包一小包拆开,还是做出来了,吃到了家里的味道。阿茂说起这个事情的时候,温柔得不要不要的。

初舞台仁科跟大老师说“我觉得你的歌是那样的!”(塑料感的生活喜气洋洋无处不在的),他是真心欣赏和喜欢,却又被综艺剪辑打断,大家都以为他在淘气抬杠。阿茂也说他很喜欢大张伟写的词,还能说出是哪一首是哪句词。大老师在后来某次直播中还弹唱了一小段《问题出现我再告诉大家》,他说,“五条人的歌一开始根本记不住,但过了两三天突然就忍不住唱出来,真是奇怪。”【他们能成为朋友。

阿茂说仁科多动。要是去看早年的视频,讲话的人却都是阿茂,仁科就像只小猫一样,有时全程一言不发,有时戴个帽子,有时扎个马尾。估计现在的阿茂已无话可说,轮到仁科做乐队的发言人。

他们俩能在兜里只有七八十块钱的时候花五十块钱去看木马来广州live house的演出。

来源网络

…… …… ……

OK,也许我应该再次表达一下我对他们的喜爱。

大老师点评重塑改编的《一生所爱》时说:“我觉得我不爱听这种音乐,但是它居然让我喜欢。这个世界上所有好的艺术,就会让你忘记原则。就是你以为你会听什,你以为你会喜欢什么,但是他出现的时候,那些都不重要,你就是喜欢,那个爱是不能抵挡自个儿的理智的。”【此处疯狂鼓掌。

初中时看迈克杰克逊演唱会录影带,看到观众激动晕倒被抬出场外,觉得至于么?大学时美学教授在讲“崇高”这个概念,说有人看到米开朗基罗的雕塑大卫,直接昏过去,被一种美给击中倒地,我也曾怀疑这是个段子。

“去云端洗澡,洗一整天,wash in the sky.沐浴露都不用,泡泡全都有了。我在这边洗澡,阿茂,你去那边洗澡。啪,遇到闪电!”仁科在一次直播中说。

就是这道闪电,在二零二零年的夏天,劈到我。这种感动和暴击,是某一段旋律,某一句一开始并没有听懂的歌词,亦或是一些其它的难以名状的东西,是博尔赫斯说的那种在“尼罗河”这个单词里就可以听到的滚滚流淌,在“玫瑰花”里嗅到的芬芳。为一切不知所以的东西欢腾哀伤、心领神会和激动失眠。

啪!这道闪电,把星星打碎,变成波波球上的亮片。夏天的舞池里有阿珍阿强,春天小姐和广东姑娘,刘德龙还有陈木莲,就连一起卖盗版书的老赵和隔壁炸臭豆腐的老梁也来了。我想邀请十七年前的那个我,一起走过天桥,去参加他们的舞会。我们万水千山仍然互相热爱,我们虚虚实实却彼此相知,紧紧相拥跳完last dance。好像所有的美好都发生在一个永不结束的夏天。

三十六岁时的理解力和欣赏力肯定是要比十八九岁二十出头的时候“好很多”。但那种只属于十八九的感动和刻骨,是一去不复返的了。直到有一天,有个东西出现了,它让你再次觉得血还是热的,心也没凉,“我”还活着,那就特别好【此处配图张亚东脸

事情有点复杂,我说简单点:爱死五条人了,yes.

…… …… ……

p.s. 他们的美学设计都打在我点上

设计师胡镇超:https://hudesign.com.cn/